2・26事件の残像 [歴史]

3日の東京は、予報通り、雪に覆われた。

雪になるときまって2・26事件を思い出す。特に今回は、つい先日、暗殺された高橋是清の家がある小金井の「江戸東京たてもの園」を訪れたばかりだったので、なおさら感慨深かった。

2・26事件は20世紀の出来事だけに、事件を偲べる場所は比較的多い。杉並にある渡辺錠太郎邸には、今でも人が住んでいるようだ(追記:この建物はすでに取り壊されてしまいました)。ご遺族は目にしたくないだろうが、歴史ファンにとっては事件を追体験できる、貴重な場所である。

「たてもの園」がすごいのは、伝統建築の数々をわずか400円で見られるばかりか、中に入れることだ。高橋邸の1階は何と飲食店。暗殺現場の2階にも上がれる。

(高橋邸の外観)

私邸は日本家屋で2階建て。暗殺時、隣室で寝ていた女中の阿部千代を含め15人がいたという。夫人は隣の洋館にいたといい、敷地内にあったのはこの建物だけではなかったようだ。

関連書籍が多い割には、2・26事件を被害者側から描いた本は少ない。その中で、暗殺時の様子については、やはり暗殺された斉藤實の親戚で、高橋家とも親交があった小説家、有馬頼義の「二・二六暗殺の目撃者」(恒文社)に詳しい。公判記録は暗殺時の様子について触れた部分が少ない上、政治的事情?や、将校が部下を庇ったことで、史実と異なる点が少なくないようだ。

同書によると、公判記録と違い、高橋は暗殺時に起きていた。兵士たちが侵入した際の物音を不穏に感じた阿部千代に対し、高橋は「雪が落ちた音だ」と答えたという。ただ緊張した面持ちだった。様子を見に階下へ向かった阿部千代は、兵隊に捕まり、2階に戻れなかった。寝室には、中橋基明中尉と中島莞爾少尉だけが入って来た。(*大江昭雄軍曹も入ったとする説もある)

(暗殺現場の寝室。書斎も兼ねていた)

「天誅」と叫ぶ中橋、「馬鹿者!」と布団の上に座ったまま怒鳴り返す高橋翁。中橋は事件後の陸軍刑務所で、「怒鳴り返され驚いた」と父親にもらしたとされる。中橋が拳銃で撃ち殺した後、中島が日本刀で斬りつけたらしい(逆との証言もある)。高橋は布団の上から一歩も動かずに殺された。即死だった。右腕は皮一枚を残しほぼ切断され、傷口や口から吐き出された血は布団や枕を朱に染めた。あっという間の出来事だったらしい。

(寝室側から)

(寝室側から)

なぜ惨殺といっていい方法をとったのか、今となっては謎だ。興奮状態ゆえなのか、単に中橋と中島が非情な人間だったのか、それとも高官への恨みの深さを示しているのか。あるいは、確実に殺すことを青年将校の間で示し合わせており、鈴木貫太郎にとどめをささなかった安藤輝三大尉のケースが例外だったのか(これも夫人の懇願に応じたためだが)。斉藤の場合も、41発もの銃弾が撃ち込まれたというから、事前に打ち合わせていた可能性は大いにある。

2・26事件については、重要な資料は出尽くした観がある。しかし、06年の「週刊文春」3月2日号に高官の死体写真が掲載されたときには、さすがに衝撃を受けた。

掲載されたのは、内務省警保局の役人だった人が遺した検視写真。このうち渡辺錠太郎の写真は、世に出ていた毎日新聞の写真と角度が違うものだが、斉藤實と高橋是清の写真は初めて見た。着衣を切り刻まれ、血まみれ状態で布団の上に横たわった高橋翁。全くむごいというほかない。

無抵抗のまま暴力に屈した老人の無残な姿は、人を殺すという行為がどんな政治的理由をもってしても到底許容できないことを示している。一方、殺す側からすれば、個人的な恨みがなくとも、決意と信念があれば(それが独善的であっても、いやあればあるほど)、躊躇なく殺せることを物語っている。

2・26事件は暗殺事件ではなく、クー・デター未遂事件として語られることが多い。三島由紀夫をはじめ、青年将校の主張や純粋さを擁護する人もいる。

しかし、彼らは確かに人を殺した。それも残酷に。そして結局、世の中を変えることができず、暗殺は無意味に終わった。その後の軍国主義への傾斜は、あくまで事件を利用した軍首脳によるものだ。

これまでにも数々の史跡や事件現場に足を運んできたが、高橋邸を訪れた時、初めて寒気のようなものを感じた。もちろん、高橋の姿も青年将校の姿もないが、いまだに事件の残像が漂っているような気がした。そして思った。「再びこのような事件が起こり得るのだろうか」と。

もうすぐ事件から72年。敗戦や高度経済成長、バブル崩壊といった出来事を経て、政治的、社会的影響はほとんどなくなっている。だが、事件は完全には風化していないように思われるのだ。

処刑人が見たフランス革命 [歴史]

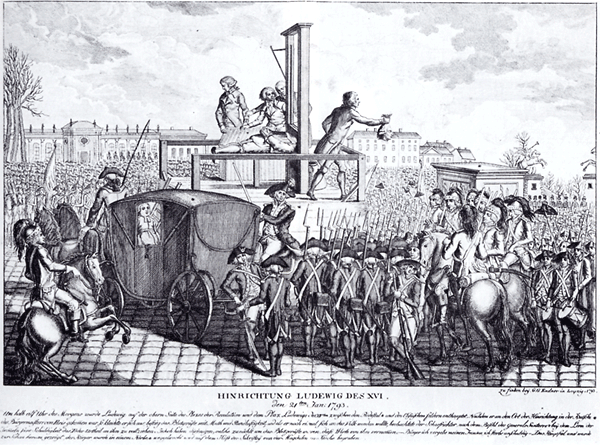

(革命広場で行われたルイ16世の処刑模様)

このところ、風邪気味にもかかわらず、フランス革命関連の本を夢中で読み漁っている。遅ればせながら、漫画「ベルサイユのばら」を初めて読み、あらためて興味を持ったのだ(ホント、遅すぎですよね)。架空の人物が登場し、史実と異なる箇所があるとはいえ、多くの人が激動の時代に翻弄され、波乱に満ちた生涯を送った様子を、見事に活写している。

フランス革命は一般的に、1789年のバスチーユ牢獄陥落に始まり、ルイ16世やマリー・アントワネットの国外逃亡失敗・処刑を経て、恐怖政治を敷いたジャコバン山岳派のマクシミリアン・ロベスピエールらが処刑されたテルミドール9日のクー・デター(94年7月)をもって、終了とされる。あるいは、99年のナポレオンによるクー・デターで「とどめ」を刺されたとする意見も多い。

いずれにせよ、「自由、平等、友愛(同胞愛)」の実現を目指す過程では、明らかに無実の者を含め、おびただしい数の人が処刑された。一方、後世になってもフランス革命の時代に思いを馳せる人が多いのは、こうした悲劇が暗い華やかさを添え、誘蛾灯の役割を果たしているからともいえる。

もちろん、こうした歴史の楽しみ方は、後世の平和な時代に生きる人間だからこそ、許されるのにちがいない。

詳しく調べていないが、革命期にフランス全土で処刑された人の数は、対外戦争や内戦の犠牲者を除いても、数万、あるいは10万人以上に達するのではないか。フランス革命下のパリでは、恐怖政治の真っ只中である93年3月から94年7月までの間に、2362人がギロチンで処刑されたとされる。多い日には60人以上が首をはねられた。

フランス革命が明治維新などと比べて特徴的なのは、彼らが公開処刑された際の様子が証言や日記で残され、また処刑を一貫して指揮した人物がいることだ。

彼の名は、シャルル・アンリ・サンソン(1739‐1806年)。「ムシュウ・ド・パリ」と呼ばれた処刑執行人である。パりの処刑執行人を事実上、世襲していたサンソン家の当主で、16歳から40年以上の長きにわたって処刑を手がけた。

彼は不幸にも激動の時代を生きたがために、先祖や子孫よりはるかに多い人間を処刑する破目になった。その中には、ルイ16世やマリー・アントワネット、マクシミリアン・ロベスピエールといった歴史上の人物が含まれる。ジャコバン派指導者のジャン・ポール・マラーを暗殺した女性のシャルロット・コルデー、ルイ15世の公妾で傾国の美女といわれたデュ・バリー夫人、ルイ16世の従兄弟にもかかわらず死刑に賛成票を投じ、自らも処刑されたオルレアン公ルイ・フィリップ・ジョゼフも、彼によって処刑された。

バーバラ・レヴィ著「パリの断頭台」には、サンソン家の人々が処刑執行人として市民から恐れられ、彼らが差別撤廃と地位向上に苦労してきたことが記されている。その苦労については同書を読んでいただきたいが、生活は比較的恵まれていたとはいえ、シャルル・アンリもまた偏見と戦いつつ、そして自身が処刑される危険に直面しつつ、粛々と執行人の義務を果たした。

革命を防げなかったことで、愚鈍で無能とされることの多いルイ16世だが、死に際は見事だったというほかない。93年1月、革命広場に護送された彼は、死を見届けにきた大群集に向かい、こう叫んだとされる。

…私は、私が告発されたすべての罪について無実のまま死ぬのだ。私は、私を死に就かせる者たちを許す。そして、私の血がフランスの上に流されることのないよう、神に祈る…

ひと月後、王を弁護するシャルル・アンリの手紙が新聞に掲載された。革命が過激さを増す状況下にもかかわらず、結びはこう締めくくられていた。「ルイ16世ほど偉大な信仰家はいなかった」。彼は処刑前に2度、ルイ16世と会っている。給与支払いを陳情しに行ったときと、王が立ち会ってギロチンを改良したときだ。ルイ16世を処刑したギロチンが、王自身の意見で改良されたものだったことは、よく知られている。心情的に王党派だったとされるシャルル・アンリは処刑翌日、弔いのため、自らの素性を隠して司祭にミサを願い出たといわれる。

王の死から6カ月後に行われたシャルロット・コルデーもまた、堂々と死んでいった。暗殺者とはいえ、その美貌から「暗殺の天使」と呼ばれた彼女は、25歳の田舎娘にすぎなかった。気を遣ってギロチンを見せまいとしたシャルル・アンリに対し、コルデーは「私だって物見高くなってもいいでしょう。まだ一度も見たことがないんですもの」と語り、身を乗り出した。シャルル・アンリは断頭台までの護送中、彼女の願いを聞き入れ、革手錠を緩めたといわれる。人は彼を、「人道的な処刑人」と呼ぶようになった。

(マラーを暗殺し、処刑されたシャルロット・コルデー=1860年の作品)

さらに3カ月後、マリー・アントワネットが処刑された。護送の目撃者によると、騎士道精神の持ち主であり、スノッブ(気取り屋)でもあったとされるサンソンは、元王妃をきわめて丁重に遇した。マリー・アントワネットの最後の言葉は、足を踏んでしまった処刑人に対する「ごめんあそばせ。わざとしたわけではありませんのよ」だったとされる。相手はサンソンだった可能性が高い。彼の見たアントワネットは、最後まで威厳と気高さを失っていなかった。

こうして彼らの死に際をみてみると、ギロチンにかけられた人々の多くが、毅然として、あるいは従容として死んでいったことに驚く。革命側におもねって名を「フィリップ・エガリテ(平等)」に変え、ルイ16世の代わりに王位を得ようとしたとされるルイ・フィリップ・ジョゼフも、死に際は落ち着き払っていた。脚にぴったりはまった長靴を脱がせようとしたシャルル・アンリの助手に対し、彼は驚くほど冷静に答えた。「後からやった方が脱がせやすかろう」。ジャコバン派に政権を奪取されたジロンド派の重要人物、ロラン夫人は、死刑判決が下ると、微笑みさえ浮かべた。

…あの恐ろしい時期に命を落とした女達の中で、断頭台を正視出来なかったのは、彼女1人であった…(中略)…もしこのすさまじい時期の犠牲者たちが、あれほどまでに誇り高くなかったなら、あんなに敢然と死に立ち向かわなかったなら、恐怖政治はもっとずっと早く終わっていたであろう…

画家で、マリー・アントワネットなどの肖像画を遺したルブラン夫人は、回想録で死にゆく人々について、そう述べている。ここで例外的に「断頭台を正視出来なかった」と書かれているのは、デュ・バリー夫人のことだ。

デュ・バリー夫人の処刑は、シャルル・アンリの心を最も深く傷つけたかもしれない。20年以上前、公妾になる前の美しかった夫人を知っていたからだ。50代になり、往時の面影がないほど太り、やつれた夫人は、死に際して歯の根も合わないほどガタガタ震え、自分は無実だと金切り声を挙げ、再会した彼に助けを求めた。彼は悲痛のあまり顔をそむけ、処刑を息子の手に委ねた。2人が恋人同士だったとする説があるが、真相はよく分からない。

革命は、ロベスピエールの死によって一応、終焉を迎える。恐怖政治を敷いた独裁者の最後は悲惨だった。ロベスピエールを「清廉の士」ともてはやしていた群集は、自殺に失敗して逮捕され(撃たれたとする説もある)、サン・ジュストら仲間とともにこれから処刑される彼に対し、罵詈雑言を浴びせかけた。この時、シャルル・アンリ自身がどうふるまったか、いかなる感想を抱いたかは分からない。が、ロベスピエールの首が落ちたときの彼は、それまでの経験と合わせ、革命の本質=冷酷非情さ=を、誰よりも理解していたにちがいない。

10カ月後、今度はロベスピエールの元同志で、彼に有罪を宣告した元検事のフーキエ・タンヴィルが処刑される。シャルル・アンリに処刑を指示してきたタンヴィルは死ぬ間際、脅すように言い放った。「奴等が検事(私)を死刑に処すからには、処刑人にも死刑を課さないはずがない。どちらも同罪なのだからな」。幸い、シャルル・アンリは自身の仕事場で処刑されることをまぬかれた。

「パリの断頭台」には、シャルル・アンリが亡くなった1806年、マドレーヌ寺院の建設現場で、絶頂期のナポレオンに出会ったエピソードが書かれている。処刑人を不気味がりつつ、

「もしある日、私に対し反逆が起こったとしたら…」

と問いかけたナポレオンに対し、シャルル・アンリは

「閣下、私はルイ16世を処刑いたしました」

と落ち着いて答えた。ナポレオンはしばし顔色を失った後、「私の目の前から失せろ!」と吐き捨てた、という。

よく処刑されることを指して、「断頭台の露と消える」という。言葉の語源について調べてみたものの、どうしても分からなかった。だが、断頭台の露とは死者に向けられた、あるいは自分に向けられた、シャルル・アンリの涙だったのではないか、とさえ思えてくるのだ。

◆サンソン家の人々について書かれた本には、ほかにも「死刑執行人サンソン―国王ルイ十六世の首を刎ねた男」(安達正勝著) があります。こちらは新書ですが、手に入りやすく、「パリの断頭台」を含む多くの資料をもとに、サンソン家の歴史を簡潔にうまくまとめています。内容の豊富さを優先するなら「パリの断頭台」をオススメしますが、文字が小さいので、おおよその内容を把握したいならこちらがよいと思います。

死刑執行人サンソン―国王ルイ十六世の首を刎ねた男 (集英社新書)

- 作者: 安達 正勝

- 出版社/メーカー: 集英社

- 発売日: 2003/12

- メディア: 新書

龍馬暗殺、ではなくて… [歴史]

*長文のため、ブラウザの文字を「大」にしてください!

ブログを始めて4回目の更新。「少しでも読まれる方の役に立ち、楽しめるものを」と考えているものの、始めてみて、大変さをつくづく感じている。

歴史を中心に、書きたいテーマには事欠かない。とはいえ、ブログで公開するとなると、一定の責任感をともなうわけで…。詳細をある程度、知っているテーマでも、参考文献をさらに集めたりと、満足いくレベルを求めようとして、けっこうな時間を割いている。

そこで、あまり肩に力を入れず、深堀りする回もあれば、問題提起にとどめる回もあるとふうように、力の入れ具合を変えていきたい。長続きさせるためにも。

とまあ、早くもいいわけモードになってしまっているわけだが、これは是非、お力添えを得たい疑問があるからでもある。

疑問は、坂本龍馬の暗殺に絡んでいる。といっても今回書くのは、暗殺そのものではない。龍馬に関連したある人物について詳しく知りたいのだ。暗殺については別途、書く機会があろうかと思う。

知りたい人物の名は、三浦休太郎。「竜馬がゆく」を読まれた方は、紀州藩が海援隊に多額の賠償金を支払うことになった「いろは丸沈没事件」で、紀州藩代表として交渉にあたった人物であることを、ご存知かと思う。暗殺の約半月後には、三浦を暗殺の首謀者とみた陸奥陽之助(宗光)らが報復を図って「天満屋事件」を起こした。新撰組が護衛していたものの、三浦自身も負傷している。

三浦は、将軍継嗣問題で家茂を支持して頭角をあらわし、大政奉還の際には公用人として土佐藩の後藤象次郎らとともに藩代表として二条城に詰めた、佐幕派の大物。維新後は戊辰戦争勃発で一時捕縛されたものの、間もなく釈放され、和歌山県の少参事などを務めた後、新政府に出仕。大蔵省官吏、元老院議員、貴族院議員、東京府知事、宮中顧問官などを歴任している。維新後は、名を安と改めている。

龍馬暗殺の首謀者とされ、襲撃された人物が、なぜ要職の東京府知事にまで上り詰めたのか。長らく疑問に思い続けてきた。

理由を推測するいくつかの材料はある。三浦が紀州藩士となったのは文久2年(1862年)。明治が始まる5年前にすぎない。それ以前は、紀州藩の支藩である西條藩で郡奉行を務めていた。その際、彼は寺田屋事件で囚われの身となった後、脱走した薩摩藩士の美玉三平を匿まった経験を持つ。2人は江戸の昌平黌で知り合った友人同士。三浦はもともと勤王家だったのだ。

佐幕藩の重役とはいえ、公用人としての仕事を通じ、三浦の勤王思想が知られていたことが、新政府への出仕に影響したのではないか。

一方、他に紀州藩から新政府へ出仕した人物には、津田出がいる。津田は、紀州藩の藩政改革で実績を挙げて一躍評価が高まり、一時は西郷隆盛をして「津田を首相に」とまで言わしめた人物だ。金にルーズな面が露わになり、やがて西郷の熱は冷めるものの、その後も陸軍少将や元老院議官、貴族院議員を歴任。近代陸軍の整備には特に功があったとされる。

実は、津田が藩政改革にあたり、郡県制や徴兵制の構想を伝えた相手というのが、天満屋事件で三浦を襲撃した陸奥だった。陸奥は維新後、外国事務局などに務めた後、薩長が政治を牛耳る状況に怒り、「まず紀州藩から改革をしたい」と岩倉具視に願い出て、一時帰藩した。陸奥の父親は、もとは紀州藩の要職にあったものの、お家騒動で失脚。幼い陸奥は脱藩を余儀なくされた経緯がある。確か後年、陸奥が伊藤博文らの暗殺を企て、懲役5年の刑に服した際、妻子を預かったのが津田だったと思う…。

藩政改革の主導権を握った陸奥が、津田や、復活した陸奥の父親らと行った改革は、大きな成果を挙げた。中でも、新政府に先んじて導入した徴兵制(兵士の数が大幅に増えた)と、最先端の装備による近代的な軍隊は、新政府を震撼せしめた。50万石を超える佐幕藩が短期間で強大化したことは、直後の明治4年(1871年)に政府が廃藩置県を行い、中央集権化に踏み切ったことと、全くの無縁ではないはずだ。

三浦が紀州藩の藩政に復帰するのは1870年(明治3年)で、陸奥と直接まみえる瞬間があったのか、よく分からない。ただ、帰藩してからも要職に就いているところをみると、三浦と陸奥の関係は、この時すでに修復され、龍馬暗殺の誤解は解けていたのかもしれない。

また、津田や三浦の出仕は、各地の反発を恐れつつ、廃藩置県を断行した新政府が、実力藩の紀州藩を懐柔しようとしたためと考えて、ほぼ間違いないだろう。もちろん、2人が有能だったことも理由なのだろうが。

いずれにせよ、陸奥との和解、津田、陸奥の父との関係など、管理人にとって三浦の人生には分からないことが多い。暇を見て調べていくつもりだが、現状では三浦の伝記や回顧録が存在しているのかすら知らない(天満屋事件に関する証言はある)。情報をお持ちの方は、教えていただけるとありがたい。

文政12年(1829年)生まれの三浦は、明治43年(1910年)まで生きた。数え83歳。平均年齢が40歳以下とされた当時としては、かなりの長生きといえる。幕末~明治にかけ、龍馬をはじめ、多くの人間が若くして波乱に満ちた人生を閉じた。が、佐幕派の重要人物でありながら、維新後も栄達し、天寿を全うした三浦の人生もまた、波乱に富んでいたといえる。