墓参 [歴史]

真夏らしい、刺すような日差しのなか、仕事の合間を利用して青山墓地へ行き、墓参りをしてきました。

青山墓地は都心の一等地にあります。といっても緑が豊かで、木の下にいると、うだるような暑さもいくぶん和らいだように感じます。ヒートアイランドの影響が少ないせいもあるのでしょう。

墓参りに来たのは先祖のためではなく、ここに眠っている外国人たちを弔うためです。青山墓地には大久保利通をはじめ数々の有名人が眠っていますが、外人墓地があることはあまり知られていません。外人墓地といえば横浜が有名ですが、こちらはいつでも、タダで見ることができます。しかもそれぞれの墓がユニークで、歴史好きにとって興味深い人物の墓が少なくありません。

(ジョゼフ・ヒコの墓。花を手向けたのは歴史ファンでしょうか)

有名どころの筆頭は、おそらくジョゼフ・ヒコ(浜田彦蔵)でしょう。播磨(兵庫県)の漁師だったヒコは、13才のときに乗っていた船が紀州沖で難破し、米国商船に助けられます。翌年ペリーの船に同乗して帰国するため香港まで戻りますが、政治に利用されるのを嫌い、米国へUターン。結局、日本が開国した翌年の1859年に米国人通訳として帰国しました。9年ぶりのことでした。あまり知られていませんが、坂本龍馬の開明的な思想に少なからぬ影響を与えたといわれています。

龍馬に影響を与えた漂流者には、ほかにもジョン万次郎がいます。残念ながら、ヒコは万次郎ほど有名ではありません。リンカーンと会見したり、日本語では初の新聞を発行したり、明治後には大阪造幣局創設に尽くしたりと、興味のつきない人物で、もっと知られていてもいいように思います。ちなみに日本人で最初に写真の被写体になったのが彼です。

彼をのぞけば、外人墓地に眠っているのは日本以外で生まれた人たちばかり。帰国を願いながら果たせなかった人や、悲運に見舞われた人もけっこういます。

(スクリパ博士は家族とともに眠っています)

カール・スクリパもその一人。東大帝大医学部の名誉教授で、「ベルツの日記」で知られるベルツ博士の同僚でした。しかも同じドイツ人。ベルツ博士と同時期に来日し、日露戦争の最中の1905年に57歳で亡くなりました。ベルツ博士はその直後に妻のハナを連れて帰国しています。おそらく彼も近い将来の帰国を願っていたことでしょう。ベルツ博士は日記の中で彼の死を悼んでいます。資料的価値の高い著作の存在があるとはいえ 2人の知名度に開きがありすぎるのはちょっと残念。墓の隣には、家族とおぼしき複数の墓が並んでいました。もしかしたら、彼の家系は日本に根を下ろしたのかもしれません。

それでも寿命を全うしたスクリパ博士はまだいい方かもしれません。金玉均は、旧態依然とした李氏朝鮮を改革すべく、日本で亡命生活を送りながら精力的に活動した人です。が、最後は上海で対立する閔妃一派の送り込んだ刺客に殺されてしまいました。体はバラバラに切り刻まれ、見せしめのため朝鮮各地でさらされました。おそらく青山墓地にあるのは墓石だけでしょう。

非業に倒れた人はほかにもいます。トーマス・ラージは、今も麻布にある東洋英和学校の校長でした。明治憲法が施行された1890年、彼は運悪く学校に忍び込んだ強盗に刺され、命を失ってしまいました。同じ時に指を2本失った夫人ら家族は、その5年後に帰国してしまいました。犯人がようやく大正年間になって判明したことが、せめてもの救いといえます。ここには、大正時代に軽井沢で強盗に殺されたキャンベル夫妻の墓もあります。

故郷で死ぬことはできなかったとはいえ、エドウィン・ダンは葬られている人の中ではもっとも幸せだったかもしれません。彼は北海道開拓使のお雇い外国人として明治初期に来日。畜産業の発展に寄与しました。その後はいったん帰国した後、米国公使やスタンダードオイル日本支配人として活躍。日本人女性と結婚し、82歳でなくなるまで日本に滞在し続けました。息子も音楽家として有名です。

(エドウィン・ダンの墓のそばには気持ちよさげに眠る猫が)

実は、外人墓地は最近まで存続が危ぶまれていました。子孫がいるのか分からず、管理料が徴収できないため、東京都が無縁仏として改葬しようとしていたのです。都心の超一等地にあることと、都の財政が悪化していることが影響したようです。

幸い、歴史的史跡の消滅を憂えたNPOの「国際遺産を守る会」が都に陳情し、都も方針を転換。最近になって周辺を整備しました。ここに眠っているのはお雇い外国人と呼ばれた技術者や教師、牧師といった職業の人が多く、近代日本の建設に大きく貢献した人たちばかり。緑が減ったのはちょっと残念ですが、価値を再評価する機運が高まりつつあるのはうれしい限りです。

(西郷さんの肖像画で知られるキヨッソーネの墓もあります)

お盆ということで、普段は静かな墓地には、けっこうな人がいました。でも外人墓地はいつもと変わらず静か。ひとけのない一角でしばし休憩し、来る途中に買った水を熱くなった墓石にかけてやり、彼らが再評価されるのを願いながらその場を後にしました。

高さ競争の果てには… [歴史]

大学時代、東京出身の友人に、「上京前はデパートの数や大きさで訪れた街の規模を判別していた」と話し、大笑いされたことがある。田舎では当たり前のようにデパートが最も高く、経済力を象徴する建物だったのだ。自分の事ながら芋っぽい話である。

上京し、海外を旅するようになってからも、口をあんぐり開けて空を見上げ、高い建物を数える〝お上りさんグセ〟はなかなか直らなかった。対象こそデパートから超高層ビルに変わったが。

超高層ビルといえば、このところ世界で建設ラッシュが相次いでいる。最も高いビルは台湾の「台北101」で509メートル。建築中のビルとしては、ドバイの「ブルジュ・ドバイ」があり、来年の完成時には818メートルになる。すでに高さは800メートルを超えている。

(ブルジュ・ドバイ。高けえ~)

だが上には上がいるものだ。同じ中東のクェートでは、2012年に何と1001メートルのビルが完成する予定というから驚く。ドバイでも1050メートルのビルを建てる計画があるという。もはや超・超高層ビルの時代である。中東パワー、おそるべし。

私がこの目で見た最も高いビルは、世界第2位の「ペトロナスタワー」(クアラルン・プル、452メートル)だが、東京や米国の各都市を見て免疫ができていたのか、高すぎて感覚が麻痺してしまったためか、あまり驚かなかった。1000メートルといえば、その2倍以上。今度はさすがに目を丸くするだろう。

でも日本に高い建物がなく、想像すらできなかった時代の日本人たちは、私以上に度肝を抜かれたにちがいない。日本人たちとは、岩倉使節団のことだ。

岩倉具視を正使とする使節団の一行は、1871年に日本を出発。米国を皮切りに、600日あまりで世界をひとめぐりし、新しい国づくりの参考になる施設を各地で見学して回った。

最初のサンフランシスコでは、5階建てのグランドホテルに宿泊している(建物は現在のチャイナタウンにあった。現存せず)。そしていきなり豪華絢爛な内装や調度品に驚き、水道設備に驚き、昇降する小部屋(エレベーターです)にこれまた驚いている。そんな中で、国家の代表として威厳を保つのは大変だったろう。

当時、ニューヨークにはすでに80メートル級のビルがあった。彼らはこのビルを見たはずだ。日本では、せいぜい城ぐらいしか高い建物がなかった時代。かなり驚いたであろうことは察しがつく。ただ一行がどういう感想を漏らしたのか、現時点では調べきれていない。分かり次第、ご報告したい。

さて、本格的な超高層ビルの時代は米国で幕を開けた。岩倉使節団が訪れた約10年後、1880年代のシカゴで建設が本格的にスタートし、すぐさまニューヨークが続いた。年代順に記録を追ってみると、1890年に94メートルだったのが、1905年には186メートル、13年には241メートルと、ハイペースで記録が更新されている(いずれもニューヨーク)。建設ラッシュは30年のクライスラー・ビル(318メートル)と、翌年のエンパイア・ステートビル(381メートル)で、一応のクライマックスを迎える。

香港などごく一部の例外を除き、20世紀の超高層ビル分野は米国の独壇場だったといっていい。

一方、最近の他国に目を転じると、やはり中国、特に上海には触れておかねばならないだろう。上海は私が93年に初めて訪れたとき、100メートルを超えるビルが10棟前後しかみられず、現在テレビ塔のある浦東地区は全くのサラ地だった。

それが6年後に再び訪れてみると、郊外のマンションを含め、大ゲサでなく雨後のたけのこのように増えていた。これには本当に驚いた。現地駐在の日本人から、上海だけで超高層ビルが2000棟あり、日本全国を合わせた数より多いと聞いた憶えがある。

超高層ビルが一気に増えたのには、それぞれの都市固有の理由がある。シカゴの場合、1871年の大火で街の3分の1以上が焼け、市と市民が一体となって再建を進めた経緯がある。防災に強く、近代的な建物を増やすため、旧帝国ホテルの設計で有名なフランク・ロイド・ライトら、多数の有名建築家が協力した。再開発は成功し、シカゴは全米有数の大都市としての地位を確固たるものにした。

余談になるが、大火から3カ月後にシカゴを訪れた岩倉使節団は、5000ドルという、当時としては破格の大金を寄付し、発展にひと役買っている。

シカゴで建設ラッシュが始まる10年ほど前、欧州でナポレオン3世によって行われたパリ大改造では、超高層ビルが建設されることはなかった。エレベーターを設置したり、建物内を含む都市を電化するには、わずかに早すぎたのである。シカゴの大火は300人の死者を出す惨事となったが、高層化には絶好のタイミングだったわけだ。

一方、ニューヨークでは経済発展を背景にサービスや金融を中心とするビジネスで成功を収めた企業家が中心となって建設を進めた。マンハッタン島という狭い土地を有効活用する必要もあったが、富を誇りたい企業家たちの野心がこうした建設ラッシュを支えていたことは注目される。

ドバイや上海の建設ラッシュも、経済発展というキーワードを抜きに語れない点ではニューヨークと同じだ。上海はいうまでもないとして、「脱・石油」を掲げ、オイルマネーを中心に外部資金をどんどん取り込み、観光産業などの育成を目指すドバイの発展ぶりは目覚しい。UAEの石油のほとんどをライバルのアブダビが産出していることも、背中を後押ししているようだ。

まあ、投資を回収できると見込まれたからこそ莫大な建設資金を確保できているわけだから、経済発展と密接に絡んでいるのは当たり前ではある。

ただし、いいことづくめともいえない。

ニューヨークのエンパイア・ステートビルは、完成したのが世界恐慌の直後だった。そのため、第2次世界大戦が終了するまで、かなりのフロアが空いたままになってしまった。いわゆるバブルである。似たような現象は上海でもみられる。日の出の勢いだったドバイも、経済の好調を続かせるべく、投資の誘致を必死に行い始めている。シカゴは唯一の例外といえるが、これは予期せぬ災害が前提にあり、タイミングや資金に恵まれたことも大きい。ともかく、高層ビルが一気に増えるということは、それだけ経済的に大きなリスクを抱えることでもあるわけで、成功だけでなく、失敗の象徴になる可能性も十分にあるのだ。

一般的に、超高層ビルの寿命は半世紀ほどといわれる。クライスラー・ビルやエンパイア・ステートビルは、改修や補強によって延命を図っている状態。ピラミッドと違い、いずれ取り壊される運命にある超高層ビルは観光遺産としての寿命に限りがある。莫大な建設資金、中で働く人の健康への影響、地震に対する耐久力など、マイナス面やリスクは少なくない。テロの危険もしかり。ましてやビル群となると…。

もちろん、土地や空間を有効活用できるなどの優れた面も多い(国の威信を高めるとの意見は疑問だが)。だが半ば無秩序に増えている東京や上海を含め、はっきりした将来ビジョンを持ち、全体的な都市計画との整合性をきっちり考えている都市は、経験を積んだ米国を除けばほとんどないように思われる。

建築や都市工学に詳しくない私には、はっきりとした意見はいえない。専門家の間でも、超高層ビル存在の是非については意見が分かれているようだ。もしかすると、真の勝者は高層ビル群を郊外に〝追いやり〟、中心部は高さを厳しく制限して、古い町並みを維持しているパリかもしれない。何せ、長いあいだ世界第一の観光都市と、欧州屈指の経済都市という、2つの強みを維持しているのだから。

というわけで、昔は超高層ビルが増えるたびに、日本の経済力が高まった気がしてうれしかったのが、今はむしろ逆で、「あ~、また空が見えなくなるな~」などとぶつぶつ言うようになった。摩天楼は英語で「スカイスクレイパー」という。もともとの意味は「空を削る」なのだそうだ。なるほど…。

そういえば、宮崎市内の海沿いにある唯一の超高層ビル「ホテル・オーシャン45」(154メートル)は、完成後すぐにバブルが崩壊し、まずい行政計画とあいまって、あっという間に経営が行き詰まってしまった。世界に目を向けなくても、足元に立派な失敗例があったじゃないか。今は「シェラトン・グランデ・オーシャン・リゾート」と名を変え、少しずつ再建が進んでいるようだ。成功を祈りたい。

慶長遣欧使節のまぼろし [歴史]

府中市美術館で開催中の「南蛮の夢、紅毛のまぼろし」を見てきた。江戸時代初期に伊達政宗が支倉常長(六右衛門長経)を代表として派遣した「慶長遣欧使節」に関連した企画展である。

お膝元の仙台市博物館には、国宝の常長を描いた油絵など、彼が持ち帰った数々の品が収められている。「南蛮の夢、紅毛のまぼろし」は、そうした品こそ少ない一方、使節が後世の美術に与えた影響に着目している点が、ユニークでいい。

この使節は1613年に日本人140人、外国人40人の陣容で日本を出発し、メキシコ、スペイン、南フランスの一部、イタリアと訪れた。常長は途中、受洗してキリシタンとなり、7年後にルソン(フィリピン)から帰国している。

常長はローマで貴族に列せられるなど、各地で歓迎され、堂々とした立ち居振る舞いは多くの人を魅了した。だが念願であるスペインとの国交樹立はついに果たせなかった。江戸幕府の消極的な姿勢を見てスペインが貿易促進への情熱を失うなど、使命を果たすには環境が悪すぎた。

この間、国内情勢は大きく変わってしまっていた。出発前は、貿易重視の観点からキリシタンにまだしも寛容だった徳川家康が存命していたが、帰国してみると秀忠の代になり、徳川幕府最大の障害だった豊臣家は滅び、キリシタンへの風当たりも相当にきつくなっていた。正宗は常長を終始かばったようだが、それでも領地での逼塞を余儀なくされている。長旅で体を壊したのか、わずか3年後に世を去った。

彼は帰国後もキリスト教を熱心に信仰していたようだ。孫にあたる常頼は18年後、家人の信仰発覚が原因で処刑されている。

さらに悲劇的なのは、仙台藩がキリシタン禁制の手前もあり、使節の存在を隠し続けたことだ。ようやく封印が解かれるのは、明治に入り、ベネチアの古文書館を訪問した岩倉使節団が関連資料を〝発見〟してからのことである。

(支倉常長と描いた国宝の油絵。日本人が描かれた初の油絵でもある。別人説も…)

1876年(明治9年)には「宮城県博覧会」が催され、東北地方を行幸した明治天皇が関連資料を天覧している。文明開化の時代になったことを民衆へアピールする目的があったようだ。この時はあまりに現実感がなかったのか、それほどのインパクトは与えなかったらしい。存在が社会的にクローズアップされるのは、1906年(明治39年)に東京の国立博物館で「嘉永以前西洋輸入品及参考展」が開かれたことによる。この時、常長が持ち帰った宗教画や肖像画など9点が展示され、画壇にも大きな影響を与えた。

当時は日露戦争が終わったばかり。ナショナリズムの風潮が強く、国威発揚につながるような題材を求める傾向があった。続く大正時代は、一転して滅びゆくものにロマンを感じる世の中となり、不幸な歴史をたどったキリシタンに題材を求めた作品が多く登場した。「南蛮の夢、紅毛のまぼろし」では、美人画の最高峰といえる鏑木清方と竹久夢二の作品も展示されているが、こうした経緯を踏まえて作品を眺めると、作風が対照的な2人の作品にも共通性が感じられ、おもしろい。

ともかく、派遣から300年を経て、常長はようやく報われたことになる。が、めでたしめでたしというにはちと早い。この使節、とにかく謎が多いのだ。

そもそも派遣の意図がよく分からない。幕府の権威がかなり確立し、外様大名への締め付けが厳しくなる中、幕府の了解を得ていたとはいえ、独自使節の派遣はあまりにリスクが大きい(げんに使節が出発した1613年には疑獄事件の「大久保長安事件」が起こり、政宗は関与を疑われたほか、結果としてキリシタンへの風当たりがますます厳しくなった)。天下取りに執念を燃やす正宗が家康没後をにらみ、何らかの形で倒幕に備えようとしたとしても、何ら不思議ではない。

2005年には正宗の墓が調査され、副葬品としてロザリオが見つかっている。当時の仙台藩にはキリシタンの武士も相当数おり、正宗がキリスト教の理解者だったのは間違いない。主目的ではないにせよ、父を殺され、また母から殺されそうになって弟を殺すなど、複雑な生涯を送った正宗が、キリスト教にシンパシーを感じ、本気でキリスト教文化に触れようとした可能性もなくはない。

常長の人生も謎に満ちており、彼を描いた油絵からして別人との見方がある。使節に加わった人々の素性も、やはり詳細は分かっていない。スペインには5~9人の日本人がとどまったとされ、セビーリャに近いコリア・デル・リオの町にハポン姓を持つ人が600人以上いるのはよく知られた話だ。そのほか、メキシコにも日本人がとどまった可能性を示す話がある。このあたりの話はすごくおもしろいので、また別の機会に触れたい。

常長は19冊に及ぶ日記を書いた。しかし残念ながら、現在は紛失してしまっている。おそらく戊辰戦争か太平洋戦争で焼失したのだろう。わずかに1812年(文化9年)、蘭医の大槻玄沢が目にしたという記録があるものの、内容には触れられていない。

「南蛮の夢、紅毛のまぼろし」は、切り口もいいが、題名がふるっている。常長らの乗った船は、今なお夢かまぼろしのように、歴史の海を漂い続けているのである。(「南蛮の夢、紅毛のまぼろし」は5月11日まで開催しています)。

近代日本の美人たち [歴史]

今回も近代日本の話です。私が近代好きな理由の1つに、写真の存在があります。古い写真、特に人物写真は、ポーズや服装、表情から人間性や時代性がそこはかとなく感じられ、見ていてほんとに飽きません。「当時の人々はこういう暮らしをしてたんだろうな~」などと、ひとり想像をふくらませています。完全にフェチですね…。

そこで今回は、有名か無名かを問わず、近代史を彩った美女たちに登場してもらうことにしました。あくまで独断と偏見でピックアップしましたが、つまらない前置きはこのくらいにして、とくとご覧あれ!

まずは有栖川宮熾仁親王の妃、董子(ただこ)です。熾仁親王は皇女和宮の許婚だった人。和宮が公武合体で徳川14代将軍家茂と結婚した後、水戸藩主・徳川斉昭の娘、貞子と結婚するも、2年後に貞子が死去。1873年(明治6年)に再婚したのが董子でした。彼女は新発田藩主、溝口直溥の養女。日本赤十字社の活動に夫とともに尽力しました。「おすべらかし」の豊かな髪が印象的です。

さまざまな本で唐人お吉とされてる女性です。唐人お吉は幕末に来日した米国総領事、タウンゼント・ハリスの世話をした下田の芸妓。有名なので詳細は省きますが、ハリスは高齢&病弱で、しかも世話した期間はたった3日だけだったにもかかわらず、お吉は周囲の偏見からか、後にアルコール依存症となり、50歳で自殺してしまいます。

が、私はこの女性はお吉とは別人で、東京の芸妓とみています。お吉は1841年生まれとされていますが、こ真の女性は明らかに10代。当時はほとんど写真が普及しておらず、時代とのつじつまが合いにくいからです(米国人が撮影した可能性もありますが…)。いずれにせよ、整った顔立ちをしていてかわいいですね~。

追記・この写真は明治期に日本で活動したイタリア人写真家、アドルフォ・フォルサリが1880年代に撮影した「士官の娘」という作品だそうです(日下部金兵衛などとする説もあり)。

昔の美人として最もよく語られるのがこの人、陸奥宗光夫人の亮子です。彼女も董子と同じく後妻にあたります。新橋で一、二を争う美貌の名妓で、花柳界に身を置きながら、男嫌いの評判があったくらい、身持ちは堅かったそうです。夫の外交を支え、社交界の華とうたわれました。

ちなみに、この時代の大官で芸妓出身の妻を持つ者が多い背景には、社交術に長けた彼女たちを、欧米との不慣れな外交に役立てる意味合いもあったとも。

下谷の芸者、さかえ。大正時代(おそらく初期)に絵はがきのモデルとして活躍した人だそうです。この時代の絵はがきは、日本の文化習俗をテーマとし、美人モデルが少なかった明治初期の海外向け絵はがきとは違い、ブロマイドの役割を果たしていたものが多いようです。しかもそれ以前に比べて美人が多い。近代化が進むとともに、モデルになることへの抵抗感が薄らいだことで、美人のモデルが増えたのでしょう。それでも芸者をモデルに使っている点は古い時代ならではといえます。

「ある肖像」で取り上げた朝吹磯子です。彼女の人生は前に書いた通り。16歳で朝吹常吉に嫁いでからは、流行の最先端をゆく洋装の写真が多くなります。この写真はおそらく結婚直前の学生時代と思われます。彼女の写真はどこか寂しげな表情をしたものが多いのですが、珍しく微笑みを浮かべています。

「大正三美人」の1人、林(日向)きむ子です。大正三美人は、柳原白蓮、九条武子、江木欣々(栄子)の3人をさす場合と、欣々の代わりにきむ子を入れる場合があります。白蓮と武子の日本的な顔立ちに対し、きむ子は彫りの深いバター顔で、現代人の尺度で見れば2人よりはるかに美人。

彼女は義太夫語りの両親の間に生まれ、料亭の養女になった後、彼女に一目ぼれした代議士、日向輝武の妻となりました。結婚後に住んだ東京の広大な屋敷は、蛇がよく出没することから蛇屋敷と呼ばれ、彼女は「蛇を愛づる美女」と噂されたそうです。6人の子を産んだ彼女は、青踏社とは対照的な団体「新真婦人会」で文筆家として活躍します。

ところが、夫が汚職事件で政治生命を絶たれ、事業も傾いて屋敷を手放す事態に。彼女は原稿執筆のかたわら、美容液を考案して一家を支え続け、夫が狂死すると1歳年下の薬剤師と結婚。世間からの非難を、「私は断じてはじめての恋と呼ぼう」と強気に跳ね返しました。その後は日本舞踊の世界で長く活躍しました。

大正三美人は美しさが際立っていたというより、波乱万丈の人生をマスコミによってセンセーショナルに取り上げられた側面が強いといえます。が、きむ子は文字通り美人。一方で意志の強そうな顔立ち通りの〝我が道を行く〟的な生き方は、それまでになかったタイプといえます。

最後にゆうこりん(笑)。じゃなくて新橋の芸妓、音丸です。さかえと同じく大正期に絵はがきで売れっ子となりました。洋装ということもあり、今の写真といっても分からないほどモダンですね。かわいらしい顔をしながら、花柳流の踊りもかなりうまかったそう。のちに尾上菊五郎の媒酌で、清元の家元に嫁ぎました。

いかがだったでしょうか?こうして見てみると、美人の人生もいろいろですね~。

母子のきずな [歴史]

このところ、田舎の母と電話で話す機会が増えている。そのほとんどはこちらからかけている。恥を偲んで打ち明けてしまうが、体調が思わしくないと母の声を聴きたくなるのだ。

上京前は外で遊びまわっているか、家にいても部屋に閉じこもることが多く、話すことはほとんどなかった。わりあい話すようになったのは上京してすぐ、高校時代から体調がだんだん悪くなっていたことを打ち明けて以来のことだ。それまで苦しむ様子を見せたことがなかったので、母はとても驚いていた。余計な心配をさせることになって後悔したが、一方でつまらぬ意地を張らなくて済むようになった。

それでも、いつも連絡をとっていたわけではなく、よほど体調が悪くない限り、こちらから電話することはなかった。就職はおろかバイトもろくにしていなかった20代の私にとっては、貴重な金を、競馬代や好きな旅行代にあてることの方が大事だった。実家の家計も苦しく、母は電話ではなく手紙を寄こしてきた。

家にはそれらが何十通とたまっている。だが私は今に至るまで1通も返事を書いていない。封を切っていないものすらある。手紙だと電話以上に泣き言を書き連ねそうだし、体調が悪いときに封を切ると、涙腺が緩んでしまうのが分かり切っていたからだ。心配させるだけさせておいて、必要なときだけ連絡するなんて、まったく身勝手で罪作りなダメ息子というほかない。

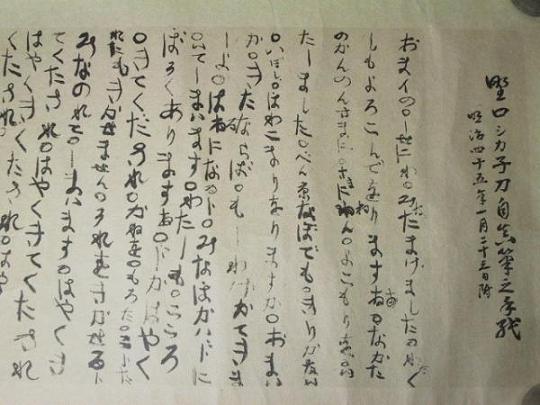

そんな経緯があったので、先日、野口英世に宛てた母シカの手紙を久々に読んだときは、自分のことのように思えてつい涙してしまった。

手紙は、米国に長期滞在していた英世に帰国を促したものだ。すでにご存知の方も多いと思われる。少し長いが、引用したい。

(以下引用)

おまイの。しせ(出世)には。みなたまけました。わたくしもよろこんでをりまする。

なかた(中田)のかんのんさまに。さまにねん(毎年)よこもり(夜籠り)を。いたしました。

べん京なぼでも(勉強をいくらしても)。きりかない。いぼし(烏帽子=地名)。ほわ(には)こまりをりますか。おまいか。きたならば、もしわけかてきましよ。

はるになるト。みなほかいド(北海道)に。いてしまいます。わたしも。こころぼそくありまする。ドカはやく。きてくだされ。

かねを。もろた。こトたれにもきかせません。それをきかせるトみなのれて(飲まれて)。しまいます。

はやくきてくたされ。

はやくきてくたされ

はやくきてくたされ。

はやくきてくたされ。

いしよの(一生の)たのみて。ありまする

にし(西)さむいてわ。おかみ。ひかし(東)さむいてわおかみ。しております。

きた(北)さむいてわおかみおります。みなみ(南)たむいてわおかんておりまする。

ついたちにわしをたち(塩絶ち)をしております。

い少さま(栄晶様=修験道の僧侶)に。ついたちにわおかんてもろておりまする。

なにおわすれても。これわすれません。

さしん(写真)おみるト。(神に)いただいておりまする。

はやくきてくたされ。いつくるトおせてくたされ。

これのへんちち(返事を)まちてをりまする。

ねてもねむられません。

これほど子に対する母の愛情がストレートに伝わってくる文章はない。子供の頃わずかに習ったという下手くそな字が、かえって読み手の心にしみる。

聞くところによると、野口英世は日本で最も伝記に書かれてきた人なのだそうだ。私にはシカこそ、それにふさわしく思える。

野口シカは1853年(嘉永6年)、ちょうどペリーが黒船で来日した年に生まれている。もちろん、会津の僻陬で貧しい農民暮らしをしていた野口家には何の影響もなかった。野口家はシカの曾祖父の代からことごとく男が家を空け、シカが幼少の頃は、父の善之助だけでなく、母ミサまでもが家出していた。

働き手がいないから、シカが10歳前後の文久年間には12石の割り当て地に対し、1石あまりしか収穫をあげていない。年貢を納めるどころか、借用米で暮らすありさま。「分限改帳」では、最下層の「下々」からさらにランクが落ち、「無位」になっている。圧政に苦しむ農民の中でも、存在しないものとして扱われていたのだ。シカは、祖母のミツが茶店の使い走りなどをして育て、彼女は8歳になると糊口をしのぐため、進んで子守奉公に出た。

文明開化の新しい波が寄せ初めてからも、貧しい生活は変わらなかった。72年(明治5年)、20歳になったシカは養子に佐代助を迎える。ところが佐代助は大の酒好きで、彼もまた、なかなか帰ってこなかった。貴重な田畑は酒代のカタにとられ、生活はむしろ苦しくなった。

利発で辛抱強いシカは、農家の日雇いで3人の子供を支え続けた。29歳からの11年間は、農閑期の冬場に雪の滝沢峠を越えて若松まで荷を運ぶ重労働をこなしている。さらに夜に苗代湖でエビを採り、近くの農家から柿や芋を仕入れては、行商に出ている。

明治時代、日本は猛スピードで近代化に向かって突き進んだ。西洋から最新の技術や文物が流入し、新しい産業が生まれ、大名顔負けの暮らしをする成功者が出始めた。一方、経済格差は江戸時代よりむしろ広がったといってよく、下層社会の暮らしは厳しいままだった。シカは江戸時代と明治時代の両方の犠牲者だったといっていい。

一方、息子の英世が伝記の代表的人物になったのは、医学の業績が優れていただけでなく、立身出世が是とされた明治時代にあって、誰もがうらやむ成功者になったからでもある。彼は時代の寵児だった。

英世は優秀で勤勉な研究者ではあったとはいえ、子供向けの伝記にふさわしい、聖人タイプの人ではない。恩人に用立ててもらった留学費用をすぐに使い果たしてしまったり、婚約者を残したまま米国に渡っておいて現地の女性と結婚したり、学歴を詐称したり…。出世のためにけっこうえげつないこともしている(それはそれで人間臭くて好きだが)。

シカがほとんど唯一、新時代に進んで対応したことは、まだ義務教育という言葉がない時代に、貧しいながらも英世を学校に通わせたことだ。英世の出世はシカの夢でもあった。日本が海外から奇跡といわれたほど、短期間で近代化に成功したのは、政策が正しかったためだけではない。シカのような人々が支えていた事実を忘れてはならない。

帰国を促すシカの手紙を読み、英世は1915年(大正3年)に帰国する。実に15年ぶりのことだった。大歓迎を受けた英世は、各地で講演しつつ、シカを連れ東京や伊勢を旅した。彼の母への親孝行ぶりは、周囲の人々に深い感銘を与えた。

シカは、「これで思い残すことはねえ」とご満悦だったという。彼女はその3年後に世を去った。65歳だった。

私の母は3月でちょうど65歳になった。なのに私は出世はおろか、一度も親孝行らしいことをしていない。むしろ、昔以上に迷惑ばかりかけている。せめて手紙を書くことを親孝行の第一歩にしよう‐。手紙を読んで、今はそう考えている。

2つの自殺事件 [歴史]

「歴史と車を中心に…」というタイトルのくせに、歴史そのものではなく、人の生き様や死に際の話ばかりになってしまっている当ブログ。時代評論的な文章も書きたいと思いつつ、波乱の人生に興味をそそられていることに加え、体調不良でそれどころではないという個人的事情も手伝って、一向に正統派歴史ファンのニーズを満たせておりません。しばらくはとりとめのない記事が続きそうです…。

ところで、3月31日といえば年度末。なのですが、実は「エッフェル搭の日」でもあるそうです。ちなみに30日は「マフィアの日」。何で?と思うのは私だけではないでしょうが、理由はよく分かりません。

エッフェル搭の場合ははっきりしています。1889年(明治22年)のこの日に落成式が行われたのです。フランス革命100周年を記念した同年のパリ万博でシンボルとして建設された高さ320メートルの巨大な塔は、現在もパリの象徴であり、市民の誇りとなっています。

しかし、いいことばかりではなく、不名誉な記録も持っています。エッフェル搭は飛び降り自殺の最古の映像が残っている場所でもあるのです。

「事件」は1911年(明治44年)に発生しました(10年かもしれません)。羽根代わりのマントを背負って展望台の端に立つFranz Reicheltという名のドイツ人。それを傍らで見守る2人の男。しばらくした後、エイヤっと飛び降りた鳥人間。もちろん大空を羽ばたくことはなく、真っ逆さまに転落。地面に叩きつけられてしまったのでした…。

初めから記録することを予定していたとあって、映像ははっきりしており、飛び降りを躊躇する男の動揺ぶりがよく見て取れます(映像はYOUTUBEで検索すれば見られます)。見守った男たちは興行師のようで、金をもらってしまい、引くに引けなくなってしまったのでしょう。今となっては、冒険者の多かった時代の象徴として前向きにとらえるべきであり、自殺という言葉を使うのは適当ではないかもしれません。

当時は映画の発明から20年も経っていない時期で、興行師が争うように衝撃映像を求めていたことも、彼の不幸となりました。

ちなみにこの10年後、皇太子殿下(後の昭和天皇)は欧州訪問の一環でパリを訪れ、エッフェル搭に登っています。だけど印象に残ったのは、エッフェル搭でもヴェルサイユ宮殿でもなく、自分で切符を買って乗った地下鉄だったとか。立派な建物を見学するより、庶民の暮らしに触れたことを喜ぶあたり、昭和天皇の性格がうかがえます。

話は自殺に戻りますが、日本最古の高層建築を使った自殺は、いつどこで起こったかご存知でしょうか。実は1926年(大正15年)、東京・銀座に今もある松屋デパートでのことでした。

「日本怪奇幻想紀行」の第6巻「奇っ怪建築見聞」によると、同年5月9日に松屋の8階から池野富蔵という男が飛び降りたとあります。彼の遺書には「僕の身は死しても心霊は藤江の身を離れない…」と綴ってありました。

遺書には「僕は今酒を飲む」とありますので、酒の力を借りて飛び降りたようです。藤江という女性に捨てられた末の投身自殺であり、彼女と彼女の家族に対する当てつけだったようで、いかにも自由恋愛による結婚が増え始めた大正期らしい自殺ともいえます。自殺の影響で、高い建物からの飛び降りが頻発。手を焼いた警察は、死体をしばらく放置するなど、見せしめ的行動を行ったとか。

取り上げた2つの自殺は、いつれも歴史の教科書に載るような話ではありません。が、自殺もまた人間による行為だけに、時代を反映しているといえそうです。

追記=「マフィアの日」は、1282年の3月30日、フランス支配下のシチリアでフランス人の蛮行に対抗した「晩鐘事件」という暴動があったことに因むようです。

ある肖像 [歴史]

中学から高校にかけて、たくさんの本に囲まれて過ごした。本を読み漁っていたわけではなく、文字通り、とり囲まれていた。

経緯は忘れてしまったが、中学生になると父親の書斎を占領し、自室として使うようになった。壁は作り付けの書架になっていて、おびただしい量の本でぎっしりと埋め尽くされていた。そのころは活字を読むのが嫌いで、退屈しのぎに手にとったとしても、写真で見せる歴史の全集ばかり。閉ざされた空間で、幕末や明治の古ぼけた写真を眺め、古書独特の嫌なにおいを嗅いでは、ひとり恐怖に怯えているような子供だった。

そんなある日のこと。1970年(昭和45年)発行の古めかしい雑誌があるのに気がついた。日本女性の100年の歩みを振り返ったある雑誌の増刊号だった。何気なくページをめくっていた中学生の私は、ある女性の写真に目を奪われた。ほぼ同年齢のようだが、ひどく美しい。

女性は名を朝吹磯子といった。1890年(明治23年)生まれで、陸軍軍人の長岡外史を父に持つ。

長岡は日露戦争時に参謀本部次長を務め、軍隊へのスキー導入で先駆をなしたほか、航空機業界の発展にも力を尽くした。一方、平素は世界第2位の長々としたプロペラ髭を自慢にしており、司馬遼太郎の「坂の上の雲」で「天性のおっちょこちょい」と揶揄されている。当時の評価も同様だったらしく、長州閥の本流にいたのに中将で終わっている。

長岡はあたかもドイツ軍人のような、端正な顔立ちをしていた。父親の形質を受け継ぎ、色白でくっきりとした二重まぶたの磯子は、町で「アイノコ」とからかわれる一方、男子学生から密かにラブレターを手渡されたこともあったらしい。

彼女は16歳で学校を中退し、実業家の朝吹常吉に嫁いだ。常吉の父は「三井四天王」の1人で、王子製紙会長などを務めた英二。常吉もまた、三井系企業の重役を歴任した。娘にはサルトルやサガンの翻訳を手がけ、2005年に亡くなった登水子さんがいる。

結婚後に住んだ東京・高輪の家は、敷地の広さが2000坪。犬の世話専用の使用人までいた。登水子さんを含む4男1女には、スコットランド人女性が家庭教師としてつき、しばしばファミリーコンサートが催された。

関東大震災で東京が瓦礫の山と化す直前の1922年(大正10年)、世界周遊の旅から帰国したばかりの彼女は、世間の慌しさとは関係ないかのごとく、硬式テニスに打ち込み始めた。夫は同年設立された日本庭球協会(日本テニス協会)の初代会長に就任している。ごく一部の富裕層にプレーヤーが限られていた時期とはいえ、30歳を過ぎたミセスプレーヤーながら、全日本選手権のダブルスで優勝するほど活躍。歌人としても名をはせた。

結婚直後は厳しい姑に泣かされ、妹を若くして自動車事故で亡くす痛ましい出来事もあったが、正真正銘のセレブリティーとして幸福な人生を送ったようだ。

架空の話になるが、1901年(明治34年)生まれで、ほぼ同時代を生きた「おしん」は、スーパー経営者として成功するまで、多難の人生を送っている。関東大震災では夫とともに切り盛りしていた羅紗問屋を失い、佐賀にある夫の実家に身を寄せた。太平洋戦争では長男が戦死している。朝吹磯子の人生は、おしんの人生に比べれば、劇的な要素に欠けるかもしれない。「私の東京物語」など、登水子さんの子供時代を描いた著作に対しては、あまりにも時代とかけ離れたセレブの暮らしぶりに反感を覚える人が少なくないようだ。

だが中学生の私は、激動の時代にあって、類いまれな美貌を備え、家庭にも金銭的にも恵まれていた磯子の存在を、ひとつの奇跡と受け止めた。

恋をした、といえば言い過ぎかもしれないけれども、それに近い気持ちはあったのかもしれない。その後、折に触れて登水子さんの著作をはじめ、磯子の足跡を伺える資料を探し求めるようになった。私家版として出版されたアルバムがあると聞きつけ、国会図書館に足を運んだこともある。

ただ、彼女は自伝を遺しているにもかかわらず、それだけは読まないままになっている。奇跡が「壊れる」のをずっと恐れていたからだ。私とっては、むしろ彼女が雲ひとつない、幸福な人生を歩んでくれた方が良かったのだ。

後に朝吹磯子が1986年(昭和61年)、96歳で天寿を全うしたことを知った。奇しくもちょうど私が存在を知ったころだ。あれから20年以上。私は相変わらず平凡な人生を歩んでいるが、彼女のおかげで古書のにおいが大好きになり、今や本なしでは生きていけないほどになっている。一方で大人になり、奇跡が壊れるのをさほど恐れなくなった。

先日帰郷した際、父の書斎に足を踏み入れ、久々に彼女のことを思い出した。そろそろ自伝に目を通してみようか‐。そう思いつつ、また青臭かった当時を懐かしみながら、とはずがたりに書いた。

絶句… [歴史]

今週は目が回る忙しさ。しかも、明日から仕事を兼ねて宮崎へ。疲れ切っているのと、落ち着かないのとで、本を読む気にすらなれない。

そんな時には往々にして悪い知らせがやって来るものだ。何回か前の記事「2・26事件の残像」で触れた、東京都杉並区上荻の渡辺錠太郎邸=写真=が、老朽化のため取り壊されるという。

27日付の「読売新聞」武蔵野版によると、扉やふすまなど建物の一部を杉並区がひきとり、資料として保存するものの、27日から解体工事に入り、土地は売却されるとある。「2・26事件の残像」では、「今も人が住んでいるようだ」と書いたが、錠太郎の長男、誠一さんが3年前に亡くなってからは、空家になっていたという。

うかつにも知らなかった。壊される前にひと目でいいから内部を見たかった。帰省で解体工事も見に行けない。ただただ絶句、である。

前にも述べたように、渡辺邸は「江戸東京たてもの園」の高橋是清邸とともに、歴史を生に近い状態で味わえる貴重な場だ。解体前に希望者の見学を許すなどの措置はとれなかったのだろうか(とったのかもしれないが)。長い目で見れば区の重要な観光資源になると思うのだが。

繰り返すが、日本には歴史を体感できる場が少ない。例えばたくさんの歴史的建造物がある京都でも、幕末関係に限ると当時の面影を遺している建物はほとんどない。あの寺田屋でさえ、20世紀に立て替えられたものであり、龍馬が遭難した建物とは異なる(場所も少し移動している)。池田屋は大正時代に取り壊された。あるのは記念碑ばかり。

歴史的建造物を失うことがいかにつらいかは、南大門の火災でソウル市民が見せた反応を見れば分かる。

日本で数々の歴史的建造物が取り壊されてきた背景には、木造建築が多く、事件の際に燃えてなくなったり、その後の維持が難しいこともあろう。だがそこに、遺すことへの意識の低さがないとはいえない気がする。

今回の記事では、解体に至った詳しいいきさつには触れていない。予算の都合など、やんごとなき事情があるのだろう。区が建物全体を買い取らなかった理由は分からない。誠一さんの次男の方は、「残したい気持ちは強かったが、個人では限界がある。歴史を伝える資料として、区が保存してくれるのはありがたい」とコメントを寄せられている。

返す返すも残念としかいいようがない。今はただ、これを機に遺すことへの意識が高まれば、と願っている。

司馬さんの「落とし穴」 [歴史]

*長文のため、ブラウザの文字サイズを「大」にして読んでください。

年明け以降、相変わらず遠くに行っていない。せめて近場でいいから外の空気を吸おうと、近所の図書館へ。以前から気になっていた幕末の人物について調べた。

薩摩の樺山三円(資之)は、一般にこそあまり名を知られていないが、安政の大獄前後の資料にたびたび名が登場する、重要人物である。諸藩の志士と早くから交わり、藤田冬湖に西郷隆盛を紹介したことで知られる。

しかし、薩摩藩士が同士討ちをした寺田屋事件のあたりから、名前がみられなくなる。生没年だけでもいいから知りたいと思ったのだ。

さっそく図書館で人名辞典を開いてみたが、残念ながら「生没年不詳」。書かれてある内容も、私の知る範囲を出ていなかった。がっかり。何かほかに「戦利品」はないか…

そう思い、何気なく会津藩のページをめくっていたら、びっくりしてしまった。大場恭平の名があるではないか。しかも、初めて知ることだらけだ。

大場恭平は、過激攘夷志士を装い志士仲間に食い込んだ、会津藩の隠密=スパイだった。平田系国学の志士らが、京の等持院にあった足利将軍の木像を切り、首を鴨川の河原にさらした文久3年2月(1863年4月)の「足利三代木像梟首事件」では、事件を主導しておきながら、三輪田元綱、師岡正胤ら仲間を裏切ったとされる。このとき自らも信州上田藩預かりとなったが、偽装であったらしく、やがて釈放されている。

この事件は人が殺されたわけではないものの、それまでの個人相手のテロと違い、明らかに倒幕をアピールしていた点で、歴史的意味は小さくない。幕府側による尊攘志士の取り締まりが厳しくなる端緒を開いた点でも、意味は大きい。

司馬遼太郎の短編集「幕末」には、「猿ヶ辻の血闘」という短編がある。三条実美と並称された長州派公卿、姉小路公知の暗殺事件(朔平門外の変)について書かれたものだ。

暗殺は、文久3年5月(1863年7月)の夜。御所朔平門外の猿ヶ辻での出来事だった。数人の刺客に不意討ちを食らい、太刀持ちに逃げられた姉小路は、素手で果敢に抵抗しつつも手傷を負い、自邸に運ばれてすぐ息を引き取った。路上には刀が遺棄されており、薩摩藩に匿われていた土佐脱藩の那須信吾が「(薩摩脱藩の)田中新兵衛のものだ」と証言(なぜ証言したかは不明。後日取り上げたい)。人斬りとして知られる田中は、取り調べにあたった京都町奉行、永井尚志の不意をついて短刀を腹につき立て、壮絶な死を遂げた。

(姉小路公知が暗殺された猿ヶ辻跡)

田中は事件当日に下宿で寝ていたと、同宿の仁礼源之丞(後の景範、海軍中将)が証言しており、下手人は今もって分かっていない。一部に田中が刀を盗まれたとする説がある。田中実行犯説のほか、長州派公卿の勢力削減を狙った薩摩藩説、攘夷派だった公知が勝海舟に説得され、開国に傾いたことを怒った長州藩説などが取りざたされ、真相は結局、闇に葬り去られてしまった。

「猿ヶ辻の血闘」では、仲の良かった大場と田中がふとしたことで決闘となり、大場が酔って思うように動けない田中から刀を奪ったことになっている。大場は、木像梟首事件の残党と姉小路卿を暗殺。刀を現場に置き捨てた。短編の最後はこう結ばれている。

…大場恭平は、その後行方不明。が、釜師藤兵衛の菩提寺である鳥辺山の蓮正寺にはかれの墓碑と思われるものが、いまも朽ちて残っている。

文久三年五月二十一日歿、と読めるから、これが大場の墓碑ならば、事件の翌日自害したことになる。

なんのために自害したか、かれの場合もまた、当時の会津人になってみなければわからない。

小説での大場は、会津人らしい朴訥で仕事に忠実な人間として描かれている。簡潔で、それでいて「味」がある、見事な表現で締めくくられている。ところが、である。この大場、実はその後も生きていたのだ。

「三百藩家臣人名辞典」をみると、生年は天保元年(1830年)、没年は明治35年(1902年)とある。木像梟首事件で捕縛された者は、ことごとく維新前に死んでいったが、かろうじて生き残った小室利喜蔵(後の信夫、実業家、1839~1898年)より長生きしている。

歴史小説の内容を史実として鵜呑みにするのが間違いだということは、分かっている。司馬さんの小説も、架空の人物が登場する「竜馬がゆく」をはじめ、史実と食い違う点がゼロではない。ストーリーのあまりの巧みさに「引っかかって」しまっていた。

人名辞典によると、上田藩に監禁された大場は赦免後、戊辰戦争に参加。坂本兵弥という彰義隊士が酒色に溺れているのを怒り、一刀のもとに斬り倒したこともあったという。戦後は会津側戦死者の埋葬に尽くし、藩が下北半島に移され斗南藩へ改称されると、他の藩士と同行。廃藩置県後は青森、秋田、函館で官職についた。晩年は室蘭の弟の家に寄食し、妻子のないまま病没した、とある。

こうしてみると、確かに姉小路暗殺の直後に死んでくれた方が、詩的で小説の題材になりやすい。実際、「幕末」はあらゆる小説の中でも不朽の名作だと思っている。しかし、こうした「期待」を裏切る現実にもまた、歴史の面白さが潜んでいるといえないだろうか。

型破りな人生 [歴史]

*長文のため、ブラウザの文字サイズを「大」にしてください。

なぜ歴史が好きなのか。これまで何度となくそんな問いを自分に投げかけてきたが、ようやく理由が分かり始めた。好きな人を探し求めているらしい。

私は偉人伝に取り上げられる「真っ当な」歴史的人物より、個性的で型破りな人物を好む。善玉か悪玉かはさして気にしない。

現代人にも沢尻エリカさんや亀田兄弟、朝青龍関など、ワイドショーを賑わす人には、確かに世間一般の興味を引くだけの個性がある。でも彼らは「社会の常識」や「世論」に抗うアンチヒーローとして扱われている部分が大きい。世論を代弁するメディアがあって成立する存在であり、たとえ感情をむき出しにしていても、本人の個性がそのまま投影されているとは思えない。意図的でないにせよ、どこか演出的要素が入っているような気がする。

逆に、ふてぶてしい態度が嘘だったかのような、彼らのおとなしい謝罪会見にも、「三文芝居」を感じる。謝罪方法までシステム化される時代には、型破りな人物が生まれる余地は、あまりない。

その点、19世紀後半から20世紀前半は面白い人物がウヨウヨいる。どんな分野の本を読んでいても、必ずといっていいほど興味を引く人物が出てくる。日本に限らず、あらゆる技術が進歩し、新しい技術や芸術が生まれ、人々の生活が一変したことと、無縁ではないはずだ。

櫛引弓人(くしびき・ゆみんど、1859~1924年)は、そんな時代を生きた人の中でも群を抜いて面白い。青森県五戸町に生まれ、上京して慶応大学で学んだ後、1885年に渡米。「国際的興行師」として活躍した。

櫛引は、歴史上の人物とはいえないほど知名度が低いが、数々の博覧会に関係し、日本を世界に紹介した人だ。ところが「博覧会キング」の異名を持つ一方、必ずといっていいほど「山師」という言葉が説明につく。私はかえってその点に興味を抱いた。

彼は、「オッペケペー節」で知られる川上音二郎一座の米国講演をプロモートしたことで知られる。

1899年に日本の興行師を通じ、米国公演を支援することになった彼は、日本人向け公演の次に行われた米国人向けが不入りになると、資金に窮して興行から手を引く。代わりに光瀬耕作という弁護士を紹介したものの、光瀬が公演で稼いだ2000ドルを持って逃亡。一座は路頭に迷い、異国で飢え死に寸前の状態に陥る。櫛引が光瀬の逃亡に関係した証拠は何もないが、「悪徳興行師」として取り上げる芸能史は多い。

一方、彼は1896年ごろアトランティックシティーでの日本庭園の造園事業を親友から引き継ぎ、テーマパークといえるほどの規模に拡大。茶店で日本人女性を働かせ、芸者の揚屋風の店も構えた。今で言うメイドカフェみたいなものだ。園内には建具屋や釣竿店、花火屋、弓道の体験コーナーもあり、陶器の製作実演も行ったという。欧米に浸透していたジャポニズムの風潮と、日清戦争で日本への関心が高まっていたことに目をつけたのだろう。

さらに、1915年にはチャールズ・ナイルズ、翌年にはアート・スミスおよび女性飛行士のカザリン・スチンソンと、有名飛行家を連れ帰日。各地でアクロバット飛行の興行をうった。

飛行機が珍しい時代。4月8日に青山練兵場で行われたショーには、皇太子(後の昭和天皇)をはじめ皇室関係者が多数臨席し、3万人が集まった。鳴尾での飛行には20万もの人が集まり、大阪では主催者の告知に手違いがあり暴動が発生、飛行機が壊されるアクシデントもあった。スミスは16カ所目となる札幌での飛行で大たい骨を骨折して帰国したものの、翌年も来日している。

そのほかにも、1897年に日本初の映画上映会を催したり、1915年にサンフランシスコで行われた「パナマ太平洋博覧会」で高さ30メートルの鎌倉大仏を作ったりと、人々の度肝を抜き続けた。

残されている彼の人物評はさまざまだ。幼馴染によると、「子供の時から大変な法螺吹きで…でっかい計画ばかり考えていた」という。一方、日本人飛行家で、米国で活躍した坂本寿一は、「独自の手腕を発揮し、米国における同胞意識を高らしめた」と評価し、「山師」であることを否定した。

(曲芸飛行を披露したアート・スミス。日本中を熱狂の渦に巻き込み、流行歌にもなった)

アート・スミスは、日本で稼いだ金で目の不自由な父親に車をプレゼントするなど、親孝行で真面目な若者だったとされる。彼が新聞に「母親がドイツのスパイ」などとありもしないことを書かれ、尾ひれがついて「彼は女装したドイツ人男性のスパイ」と根も葉もない噂が広がると、櫛引は「(彼は)我が武士道の権化」とかばった。ショーをプロモートする立場とはいえ、なかなか言えない言葉だ。

一方で、母の実家にあたる立五一銀行の支配人にピストルを突きつけ、30万円を強引に借り出すという、犯罪まがいのエピソードも残っている。

人によって評価が変わるという事実は、個性にあふれていた証拠とみなせるのではないか。少なくとも、判明している彼の事歴を見る限り、国際感覚に富み、何が客にウケるかを心得た、鋭い時代感覚を持った人間だったといえるだろう。

晩年についてはよく分かっていない。あれほど精力的に動き回ったにもかかわらず、ほとんど財をなさなかったようだ。1924年、養女の女流画家、歌川若葉に看取られ鎌倉で死去した。故郷を捨てた彼に正式な墓はなく、交詢社の仲間が葬儀を行い、青山墓地にある友人の墓の一隅に埋葬した、という。

米国へ戻ったアート・スミスは、エンジン技師のウィリアム・ゴーハムに、日本での航空エンジン製造の可能性を語った。ゴーハムは1918年に30歳で来日。紆余曲折を経て、三輪自動車「クシカー」を試作した。クシカーとはいうまでもなく、櫛引のことである。

ゴーハムはその後、日本に帰化し、太平洋戦争中も日本を離れなかった。誠実な人柄と技術力が日産自動車を興した鮎川義介らに信頼され、日産の取締役技師長や富士自動車の副社長を歴任。1949年に61歳で死ぬまで、黎明期の自動車工業発展に尽くすことになる。